চলার পথের চলনদার।। মিহির সেনগুপ্ত।। সুপ্রকাশ।।

আমার ‘বিষাদবৃক্ষ’ আমি অরুণ নাগকে উৎসর্গ করেছিলাম। সে অনেক পরের কথা। পরের কথাগুলোই আগে বলে নিচ্ছি। উড়িষ্যা বেড়াতে গিয়েছিলাম ১৯৯৭ এর গ্রীষ্ম ঘেঁষা একটা সময়ে আমরা দুটি পরিবার মিলে। অরুণ নাগ বিশ্বভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের অধ্যাপক। কথাটা শুনতে যত ভারভারিক্কি এবং ছাত্রত্রাস, মানুষটি আদৌ তেমন ঝুনো নারকোল তুল্য নয়। অবশ্য তার ব্যক্তিত্বের চারদিকে এমন একটি আপাতকঠিন বর্ম আছে, যাকে ঝুনো নারকোলের খোলা মালার সঙ্গে অভিন্ন বলে সদ্য আলাপিত অনেকেরই মনে হবে। কিন্তু তাতে না দমে যাঁরা অন্দরে প্রবেশের শ্রমটা করবেন, তারা নিঃসন্দেহে চমৎকার শাঁস-জল পাবেন। একথা হলপ করে বলতে পারি।

আমার ও গিন্নির উদ্দেশ্য ছিল ভুবনেশ্বর থেকে কোনার্ক পর্যন্ত বিখ্যাত সব মন্দির অরুণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ দেখা ও যতটা সম্ভব বোঝার চেষ্টা করা। ভুবনেশ্বর পৌঁছোতে সেদিন অনেক রাত হয়েছিল। আমারই এক সহকর্মী বন্ধু এবং অফিস ট্রেড ইউনিয়নের নেতা অমিত মোতায়েদ হোটেল বুক করে রেখেছিলেন এবং গভীর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে স্টেশনে রিসিভ করে, হোটেলে আমাদের সঙ্গে ডিনার খেয়ে তাঁর বাসায় চলে গিয়েছিলেন। ওই সময়টুকুর মধ্যেই মোতায়েদ-অরুণে পারস্পরিক বেশ একটা হৃদ্যতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মোতায়েদের আকাঙ্ক্ষা ছিল পরদিন যদি আমাদের সঙ্গে মন্দির দর্শনে যেতে পারে এবং অরুণের বিদগ্ধ ব্যাখ্যা উপভোগ করতে পারে উড়িষ্যার মন্দির বিষয়ে। তিনি এই রাতের সামান্য সময়ের আলাপেই অরুণের পাণ্ডিত্য ইত্যাদি সবিশেষ অনুভব করতে পেরেছিলেন। অত্যন্ত সুবক্তা, পড়ুয়া এবং মেধাবী, তথা গভীর জ্ঞানের অধিকারী মোতায়েদ কিন্তু সেই সুযোগটা নিতে পারেননি সেদিন। কারণ, পরদিনই তাঁর একটা বিশেষ সংগঠনিক মিটিং-এ যোগ দেওয়ার জন্য কলকাতায় আসার পূর্বনির্ঘণ্ট ছিল। অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন তিনি, এরকম একটা সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায়। পরদিন ভোরে আমাদের গাড়ি ভাড়া করে মন্দির দেখতে যাবার জন্য রওনা করিয়ে দেবার সময় বুঝতে পারছিলাম ঐ মুহূর্তে সাংগঠনিক মিটিং এর ব্যাপারটাও তাঁর কাছে কতো তুচ্ছ মনে হয়েছিল, যদিও এমনিতে তাঁর জীবন যাপন ছিল ভীষণভাবে সংগঠন কেন্দ্রিক। সংগঠন এবং সারস্বতজীবন ছাড়া তাঁর অন্য কোনো আকর্ষণ কোনোদিন ছিল বলে শুনিনি । আমি তাঁকে খুবই সামান্য দিন দেখেছি, তবে বিভিন্ন সূত্রে তাঁকে চিনেছিলাম পুরোটাই। কিন্তু ওইদিন সকালে মোতায়েদের জন্য আমরা সবাই খুব দুঃখিত হয়েছিলাম। উনি সঙ্গী হলে আমরাও ভীষণ আনন্দিত হতাম। আমি অন্তত তো বটেই। কারণ, উনি সঙ্গী হলে অরুণে ওঁতে মিলে যে বিতর্কের উদ্ভবটা ঘটতে পারত সেটা আমার অত্যন্ত আনন্দের কারণ হতো, তথা শিক্ষার।

কিন্তু অরুণের অসাধারণ পারফরম্যান্স সেদিন আমাদের ভ্রমণের ক্লান্তি দূর করে দিয়েছিল। অসামান্য ধৈর্য মানুষটার। আমরা দলে ছিলাম মোট সাতজন। তারমধ্যে দু’জন তাদের শৈশব পার হয়নি। তারা অরুণ ও তার স্ত্রী মধুশ্রীর ছেলে মেয়ে। আমাদের ছোটকন্যা তখন কলেজে পড়ে, সে এবং আমরা দুই জোড়া স্বামী স্ত্রী। মধুশ্রী নিজে প্রাচীন ইতিহাসের ভাল ছাত্রী ছিলেন। আমরা দুজনে বেপাড়ার লোক। অথচ বোঝাবার মত প্রধান মানুষও আমরা দুজনেই, যাদের বিষয়ের ব্যাপারে কোনো সামান্যতম ধারণাও নেই। ছোটকন্যা বি.এ ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী, তার অন্তত পাশের সাবজেক্ট হিসাবে এনসিয়েন্ট হিস্টরি পাঠ্য তালিকায় আছে। সুতরাং অরুণের অরণ্যে রোদনের ব্যবস্থা সেদিন মোটামুটি পাকাই ছিল। কিন্তু আবার বলি, সম্পূর্ণ আনাড়ি দুই শ্রোতার জন্য সে কী পরিশ্রমটাই না করলো। বিষয়ের প্রতি অসীম ভালবাসা না থাকলে অত পরিশ্রম করে আমাদের মতো দুটো বুড়ো বুড়িকে মন্দির-স্থাপত্য বোঝানোর ওই শ্রমটা করা সম্ভব কিনা আমি জানি না। অরুণ প্রকৃত অর্থেই যে একজন নিবেদিত প্রাণ অধ্যাপক, সেটা বুঝতে গেলে প্রথম দর্শন তথা পরিচয়ে তার আপাতবর্মে আঘাত খেয়ে ফিরে এলে বোঝা যাবে না।

আমাদের উড়িষ্যা ভ্রমণ সেবার প্রকৃতই উপভোগ্য হয়েছিল, যদিও অরুণের অত চমৎকার বক্তৃতার খুঁটিনাটি আমরা অত কম সময়ে শুনেছিলাম বলে এবং বিষয়টার সঙ্গে আমাদের অধীত বিষয়ের কোনো সম্পর্ক ছিল না বলে মাথায় বিশেষ রাখতে পারিনি। কিন্তু সে ত্রুটি তার নয়। সে প্রাচীনতম মন্দিরটি থেকে তার বক্তৃতা শুরু করেছিল এবং আধুনিকতম মন্দিরে এসে বক্তব্য শেষ করেছিল।

অরুণের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল সম্ভবত মধ্য আশিতে অভিজিতের মাধ্যমে। অভিজিতের একটা ট্রেনিং পড়েছিল বোলপুরে। ও তখন গৌড় গ্রামীণ ব্যাংকে কর্মরত। নাবাউ ট্রেনিং-এ যোগদানের জন্য অন্যান্যদের সঙ্গে ওর পূর্ব পরিচয় ছিল। কিন্তু সে সম্পর্ক নিতান্ত পারস্পরিক সম্ভ্রমের সম্পর্ক। অভিজিৎ তখন যথেষ্টই নাম করা গল্পকার। উপন্যাসও খান দুয়েক বেরিয়েছে। অরুণ অধ্যাপনার জগতে তরুণ তুর্কি। সম্ভবত একারণেই ওদের আলাপ ‘আজ্ঞে’র চৌকাঠ আর কোনোদিন পেরোলোই না। অভিজিৎ অরুণের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার সামান্য সময়ের মধ্যে আমাদের উভয়ের সম্পর্ক কখন যে ‘আপনি’ ছাড়িয়ে সরাসরি ‘তুই’ এর স্তরে নেমে এসেছিল, কেউই টেরই পাইনি।

..........................................

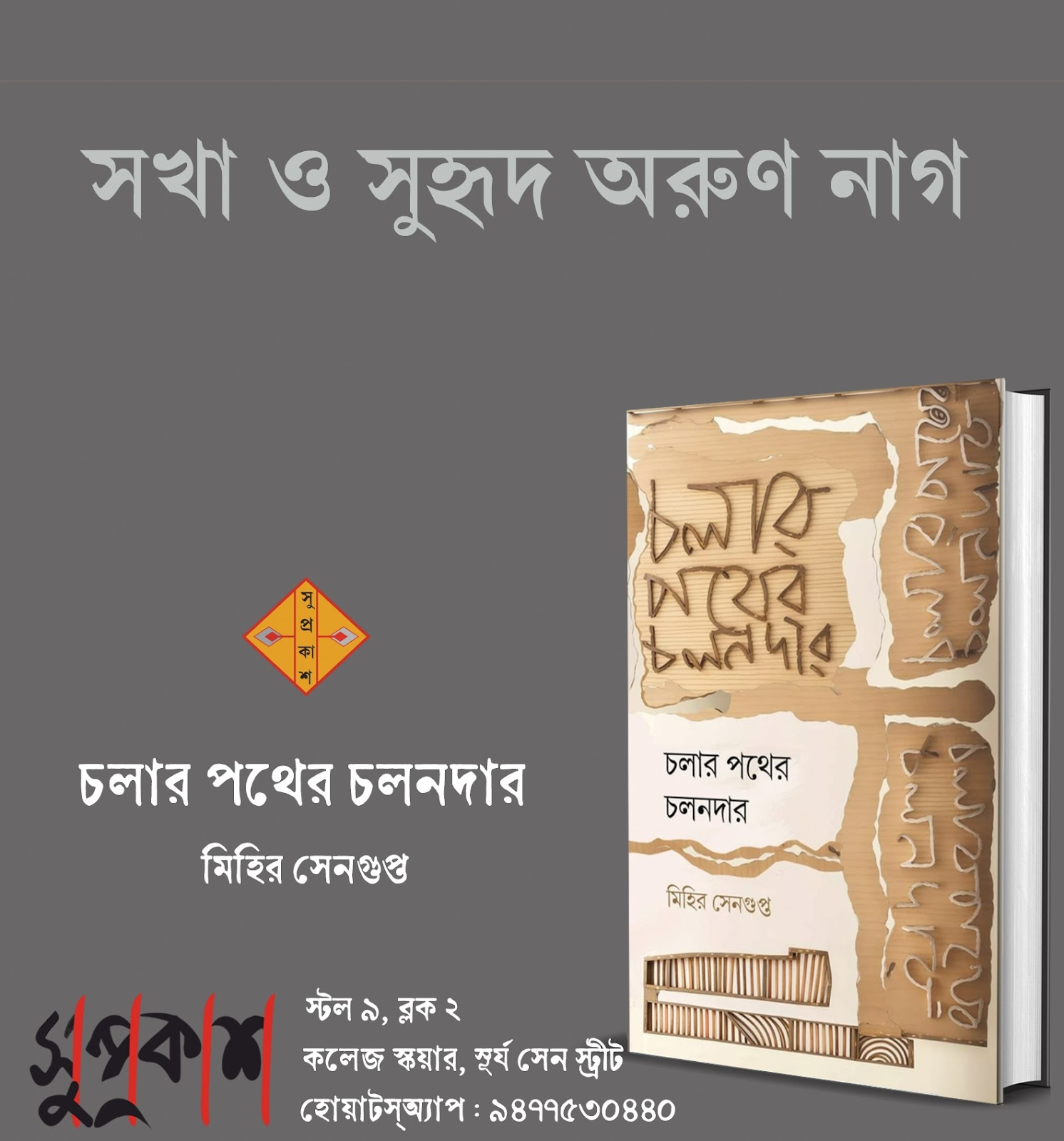

চলার পথের চলনদার

মিহির সেনগুপ্ত

..........................................

পুনর্বিন্যাস, সম্পাদনা : অর্দ্ধেন্দুশেখর গোস্বামী

প্রচ্ছদ : সৌজন্য় চক্রবর্তী

মুদ্রিত মূল্য : ৪৯০ টাকা

সুপ্রকাশ প্রকাশিতব্য

Comments

Post a Comment