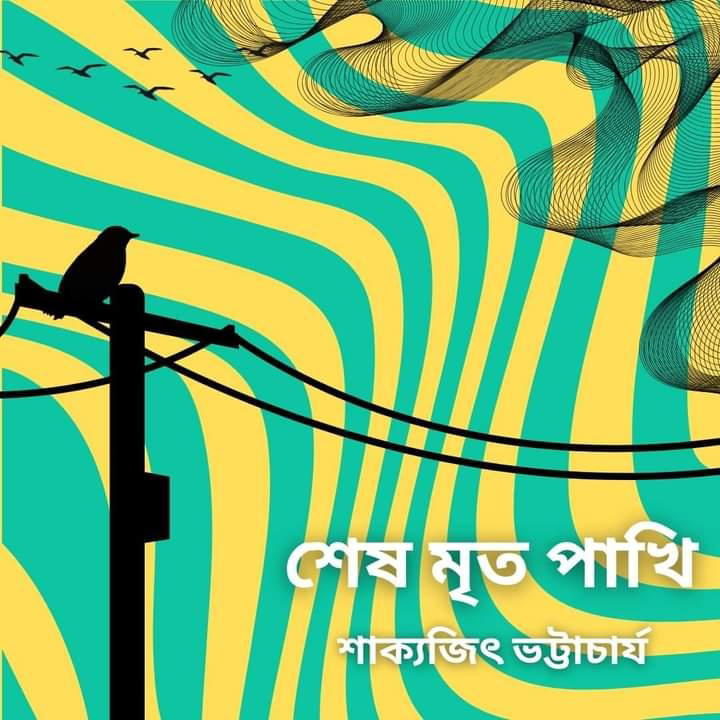

শেষ মৃত পাখি।। শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য।। পাঠপ্রতিক্রিয়া।।

সুপ্রকাশ প্রকাশিত শাক্যজিৎ ভট্টাচার্যের উপন্যাস 'শেষ মৃত পাখি' পড়ে মতামত জানিয়েছেন রাশেদ স্বপ্ন। আমরা তাঁর অনুমতি নিয়ে নিজেদের টাইমলাইন থেকে শেয়ার করছি।

...............................................................

বুক রিভিউঃ শেষ মৃত পাখি-শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য।

শ্মশানবন্ধুরা জানে কতটা সময় নেবে তোমার শরীরটুকু পুড়ে ছাই হতে!

চিরবিদায়ের শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে

চরাচর জুড়ে তার লেলিহান আক্রমণে কত দ্রুত পুড়ে যায়

তোমার শরীরজোড়া গৃহস্থালি, গান, মাটি, পূর্ণ ভালোবাসা

-রণজিৎ দাশ

বইটা যন্ত্রণা দিচ্ছিল ভীষণ। ঈদের ছুটিতে বাসায় আসার আগে পরিকল্পনা ছিল অন্তত চারটা/পাঁচটা বই পড়ে ফেলব। তা হল না। এই মরা পাখিটাকে প্রতিদিন হাতে নেই। উল্টেপাল্টে দেখি। দীর্ঘক্ষণ যাবৎ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ চলে। অতঃপর মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অধিক সৌন্দর্য্য দীর্ঘক্ষন ধরে উপভোগ করা কঠিন। অবশ্য এর মধ্যে আরো কিছু বই খামচি দিয়ে দিয়ে পড়েছি। পড়া যখন এগোচ্ছে না, এক খাবলায় যতটুকু উঠে আসে, তাইই লাভ। তারপর এতগুলো দিন ধরে টুক টুক করে পড়তে পড়তে একদিন লক্ষ্য করলাম বইটির মাত্র অর্ধেক পেরিয়ে এসেছি। এবারে জিদ চেপে গেলো। শুরু হল ‘মিশন খতমে-শেষ-মৃত-পাখি’। মিশন শেষ করে ফেলেছি। এখন রিপোর্টিং করতে হাজির হয়েছি।

বইটির আমাকে এমন অদ্ভুত যন্ত্রণা দেয়ার মূল কারন লেখনশৈলী। শাক্যজিৎ ভট্টাচার্যের লেখার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হল এই বইয়ের মাধ্যমে। তানজীম বদ্দা দুইবার আমাকে এই বইটার সাজেশন দিয়েছেন। কেন দিয়েছেন তা পড়তে গিয়ে স্পষ্ট হলো। শাক্যজিতের এটি পঞ্চম বই। তার অন্য বইগুলো হাতের কাছে পেলে নিশ্চয়ই রেখে দেব না। বদ্দা দ্বিতীয় সাজেশন হিসেবে ওঁনার ‘এখানে ডেরেক বসে আছে’ পড়তে বলেছেন। উইশলিস্টে রেখেছি।

‘সিগমুন্ড ফ্রয়েড এবং অফ্রয়েডীয় ফ্রয়েডবাদীগণ’ বইটার রিভিউ করার সময় লিখেছিলাম, কিছু বই ধরেই শেষ করে ফেলতে নেই। ধীরে ধীরে আইসক্রিমের মত চেটে খেতে হয় তাদের। যদিও সে মন্তব্য ছিল নন-ফিকশনের ক্ষেত্রে। তবে ফিকশনও এমন হতে পারে। শাক্যজিৎ ভট্টাচার্যের লেখার ধরন আমার কাছে তেমন স্বাদু ঠেকল। এই কথায় মনে পড়ল কল্লোল লাহিড়ীর কথাও। ইন্দুবালা ভাতের হোটেল যে কত মাস ধরে আমি পড়েছিলাম মনে নেই। হঠাৎ মন খারাপ হলে একটুখানি খুলে বসতাম। কিছুদূর পড়ে মনে হত, ‘আরে! আরে! বই তো শেষ হয়ে গেলো!’ তারপর বন্ধ করে রেখে দিতাম। ‘শেষ মৃত পাখি’ পড়তে গিয়ে আমার অবস্থা হল কিছুটা এমন। একটা করে অধ্যায় পড়ি, তারপর বইটা বন্ধ করে গুম হয়ে বসে থাকি পাঁচ মিনিট।

ইতিহাস ও রহস্যের মিশেলের গল্প আমাদের বরাবরের পছন্দ। তবে সমস্যা হল, ইতিহাস নির্ভর করে লিখতে যাওয়াটায় সাহসের দরকার পড়ে। দরকার পড়ে বিচক্ষণতা, নিরপেক্ষতা ও চমৎকার গল্প বলবার দক্ষতার। এর কারন ইতিহাসের সামান্য বিকৃতিও মানুষের মনে অযৌক্তিক চিন্তাধারার প্রবেশ ঘটাতে পারে। এমন ঐতিহাসিক অন্যায় যে লেখক করে থাকেন, বাস্তবে তিনি আসলে কালি ভর্তি কাগজ প্রসব করেন। বই নয় (এই বাক্যটি আমার নিজের কাছেই কিছুটা বিতর্কিত এবং আমার বক্তব্য কিছুটা ব্যাখ্যার দাবী রাখে। তবে সে আলোচনায় আমি এখন একেবারেই যেতে চাই না)। শাক্যজিৎ এই জায়গায় একটা দারুন কাজ করেছেন। মাছও ধরেছেন, পানিও স্পর্শ করেননি। নকশালবাড়ি আন্দোলনে উত্তাল সত্তর দশকের পশ্চিমবঙ্গকে যেভাবে গল্পের সাথে যুক্ত করেছেন, তাতে ইতিহাসের কিছু কালো অধ্যায়ের রিভিশন হয়, সামান্য আলোচনা হয়। মনে আরো জানার আগ্রহ জাগে। কিন্তু বিকৃতি বা ইতিহাসকে অবলম্বন করে বেড়ে ওঠা হয় না।

রহস্যের শুরু একটি কথোপকথনে। যেখানে দুজন ব্যক্তির মধ্যে আলোচনা চলছে, পৃথিবীতে পার্ফেক্ট খুন বা খুনী বলতে কিছু হয় কীনা। ঠিক এইখানে আলোচনা কতকটা প্যারাডক্সের দিকে মোড় নেয়। যুক্তির বাহারে প্রমাণিত হয় পার্ফেক্ট খুন বা খুনী বলতে কিছু হতে পারে না। ঠিক যেমন আলোর বেগে কোন বস্তুর চলা সম্ভব নয়, তেমনি করেই এ এক ধ্রুব সত্য। কিন্তু একটা ‘কিন্তু’ থেকেই যায়। আলোর গতিতে না হোক, আলোর কাছাকাছি গতিতে তো চলা গাণিতিকভাবে সম্ভব। সেভাবেই একটা ‘প্রায়’ পার্ফেক্ট মার্ডার কি হতে পারে না? থিওরেটিক্যালি হোক বা প্র্যাকটিক্যালি, ইজ ইট ইম্পসিবল?

ঠিক এমন একটি গল্প নিয়ে এগিয়েছে শাক্যজিৎ ভট্টাচার্যের উপন্যাস ‘শেষ মৃত পাখি’।

এই গল্পের কথক শাক্যজিৎ হলেও তিনি গল্পটিকে যার চোখে দেখেছেন, তার নাম তনয়া ভট্টাচার্য। ভারতের একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের ইনভেস্টিগেটিভ সাংবাদিক। দেশের অমীমাংসিত রহস্য কাহিনীগুলো নিয়ে ধারাবাহিকভাবে একটি সিরিজ লিখে বেশ পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছেন। পেয়েছেন পুরষ্কারও। সেই জনপ্রিয় সিরিজের শেষ গল্পটি লেখার জন্য তনয়া বেছে নিলেন প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ঘটে যাওয়া এক হত্যা-কাহিনীকে। ঘটনার প্রেক্ষাপট সত্তর দশকের দার্জিলিং। ১৯৭৫ সালের এগারোই জুন রাতে খুন হলেন প্রতিভাবান, ক্ষ্যাপাটে কবি অমিতাভ মিত্র। খুন হলেন তারই প্রিয় বন্ধু, হালের জনপ্রিয় রহস্য উপন্যাস লেখক অরুণ চৌধুরীর বাড়িতে। অভিযোগের তীরও উঠল অরুণের দিকেই। এমনকি পাওয়া গেলো একজন প্রত্যক্ষদর্শীও। তার ভাষ্যমতে জানা গেলো গুলিবিদ্ধ অবস্থায় অমিতাভকে অরুণের বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে।

এমন অকাট্য প্রমাণের পরেও অরুণের কিছুই হল না। তার কারণ শক্ত এলিবাই। ময়নাতদন্তে উঠে এল অমিতাভের মৃত্যুর সময়। জানা গেলো তখন অরুণ চৌধুরি থানাতেই উপস্থিত ছিলেন। ঘটনার জটিলতা বাড়তে লাগল পরতে পরতে। তারপর পেরিয়ে গেছে পঁয়তাল্লিশ বছর। যদিও এই ঘটনায় তার জীবনের সফলতা থেমে থাকেনি। রহস্য উপন্যাস লিখে সুপরিচিতি পেয়েছেন। তবে অরুণ চৌধু্রী আইনের আদালতে ছাড় পেলেও মানুষের আদালতে পুরোপুরি ছাড় পেলেন না। বন্ধু হত্যার একটা কালিমা তার গায়ে লেগেই রইল। অতঃপর তনয়া ভট্টাচার্য বেছে নিলেন এই গল্পটাই।

তারপর ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল জটিলতা। শুরুতেই অরুন চৌধুরী স্বীকার করে নিলেন যে খুনটি তিনিই করেছেন। তবে কীভাবে করেছেন তার ব্যাখ্যা তনয়াকে ইনভেস্টিগেট করেই বের করতে হবে। রিসার্চ ম্যাটেরিয়াল হিসেবে দিলেন, অমিতাভের লেখা একটি অসমাপ্ত রহস্য উপন্যাস, যার মাঝে লুকিয়ে আছে অমিতাভ হত্যা রহস্যের উত্তর।

অতঃপর ধীরে ধীরে উপন্যাসের প্রভাবশালী চরিত্রগুলোর আগমন ঘটল। ক্রমে প্রকাশিত হল কিছু অজানা তিক্ত অতীত আর ষড়যন্ত্রের গল্প। তনয়া ভট্টাচার্জের এই ইনভেস্টিগেশনের গল্প আর তার থেকে জেগে ওঠা রহস্য নিয়েই এগিয়েছে উপন্যাসের মূল ঘটনা। অসমাপ্ত উপন্যাসটি তনয়ার রিসার্চ ম্যাটেরিয়াল হলেও মূল গল্পের সমান্তরালেই চলেছে এর বর্ণনা। সাধারণত প্যারালেল স্টোরিগুলো ব্যবহার করা হয় সম্পর্কযুক্ত দুটো ভিন্ন গল্প বলবার জন্য, অথবা আলাদা আলাদা দুটি টাইমলাইনের গল্প বলার জন্য। তবে রহস্য উপন্যাস দিয়ে রহস্যের সমাধানের জার্নিটুকু আমার জন্য নতুন। আমি জানি না প্যারালেল স্টোরি নিয়ে কেউ এভাবে কাজ করেছে কীনা। আমার কাছে এই প্রচেষ্টাটুকু চমৎকার লাগল।

উপন্যাসের শক্ত জায়গা আমার মতে শাক্যজিৎ নিজেই। ইনফো ডাম্পিং এর অনুভূতি না দিয়েই যে লেখক গাদা গাদা তথ্য ঢেলে দিতে পারেন উপন্যাসে, তার গল্প বলার দক্ষতার প্রশংসা করতেই হয়। গল্পটি বলার জন্য একটা সাধারণ প্যাটার্ণ বেছে নিয়েছিলেন লেখক। আমরা এর সাথে তুলনা করতে পারি সৃজিতের ‘বাইশে শ্রাবণ’ সিনেমাটির। যেখানে সিরিয়াল কিলিং এবং কবিতা হাত ধরে মিলেমিশে এগিয়েছে। কবিতার উপস্থিতি এই উপন্যাসেও পাওয়া যাচ্ছে যেহেতু ভিক্টিম অমিতাভ নিজেই একজন ক্ষ্যাপাটে এবং প্রতিভাবান কবি। কেন জানি না, তীক্ষ্ণ জীবনবোধের কবিতাগুলো এই রহস্য কাহিনীগুলোর সাথে এত দারুণভাবে মিশে যায় যে সম্পূর্ণ গল্পে একটা আলাদা ডার্ক এবং থ্রিলিং ভাইব চলে আসে। এটা অন্যদের সাথে হয় কীনা জানি না, তবে নিজের ক্ষেত্রে পড়তে গেলে রহস্য গল্পের সাথে যুতসই একটা কবিতা যুক্ত হলে আমার কাছে তার মূল্য বেড়ে দাঁড়ায় বহুগুণ। অনেকেই কবিতা পছন্দ করেন না। তাদের কাছে এই বিষয়টি ভালো লাগবে না। আমি নিজে যে কবিতা পড়ে উল্টে ফেলি তেমনও না। সামান্য কয়েকটা বই আছে, সেগুলোই উল্টে পাল্টে যখন মনে চায় পড়ি। তবে এই বই পড়ে আমার সত্যিকার অর্থেই আমার আগ্রহ সৃষ্টি হল, ষাট-সত্তর দশকের ওপার বাংলার কবিতা পড়ে দেখবার।

কবিতা শুধু রাখলেই হয় না, যুতসই প্রয়োগেরও দরকার পড়ে। এই বই এই জায়গায়ও উতরে গিয়েছে। প্রতিটা অধ্যায়ের শুরু একটা খন্ড কবিতা দিয়ে। রিভিউর শুরুতে যেটা দেখেছেন, সেটাও এই বই থেকেই নেয়া। মজার ব্যাপার হল, কীভাবে এই কবিতাংশগুলো অধ্যায়গুলোর সাথে যুক্ত তা পুরো অধ্যায়টুকু পড়া না হলে বুঝতেই পারবেন না। মনে হল লেখক আর আমার মধ্যে একটা মনস্তাত্তিক খেলা চলছে। একটা অধ্যায় শুরু করতে গিয়ে কবিতা দেখে ভাবছি ঘটনা কোন দিকে এগোতে পারে। কিন্তু অধ্যায় শেষ করে শুরুতে ফিরে এসে আবার কবিতা পড়ে দেখছি কত সুক্ষ্মভাবে লেখক পদ্য আর গদ্যের মাঝে একটা শক্ত সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

অনেক ভালো ভালো দিক আলোচনা করে ফেলেছি। এবারে খারাপ দিক বলব। একটাই মাত্র খারাপ দিক। তা হল এই বই বেশ ভালোরকম স্লো বার্নিং। আপনি যদি মারমার কাটকাট থ্রিলার কিংবা জলের মতন সহজ বাক্যের বই পড়ে অভ্যস্ত হন, অথবা আস্তে ধীরে পড়ার চেয়ে দ্রুত পড়ে শেষ করে দিতে চাওয়া কেউ হন (যেমন আমি) তাহলে আপনার জন্য এই বই ভয়াবহ যন্ত্রণা নিয়ে অপেক্ষা করছে। হয়ত মনে মনে আমাকে দুটো গালিও দিয়ে ফেলতে পারেন, যে শালায় কি ফালতু রিভিউ দিল, বই পড়ে মজা পাচ্ছি না।

কিন্তু লেখনশৈলীর ওপরে জোর দিয়ে যারা পড়েন, যাদের কাছে ‘গল্পে কী বলা হচ্ছে’ তার চেয়ে ‘গল্প কীভাবে বলা হচ্ছে’ গুরুত্বপূর্ণ, তাদের জন্য এই বই একটা ট্রেজার বক্স।

বইঃ শেষ মৃত পাখি

লেখকঃ শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য

প্রকাশনীঃ সুপ্রকাশ (কলকাতা, ভারত)

প্রচ্ছদঃ সৌজন্য চক্রবর্তী

পৃষ্ঠাঃ ৪০৩

মুদ্রিত মূল্যঃ ৫২০ টাকা

পুনশ্চ : প্রচ্ছদটি একটি ডামি প্রচ্ছদ। এটি বানানোর মূল উদ্দেশ্য উপস্থাপনা। কোন ধরণের ব্যবসায়িক চেতনা এখানে নিহিত নেই।

Comments

Post a Comment