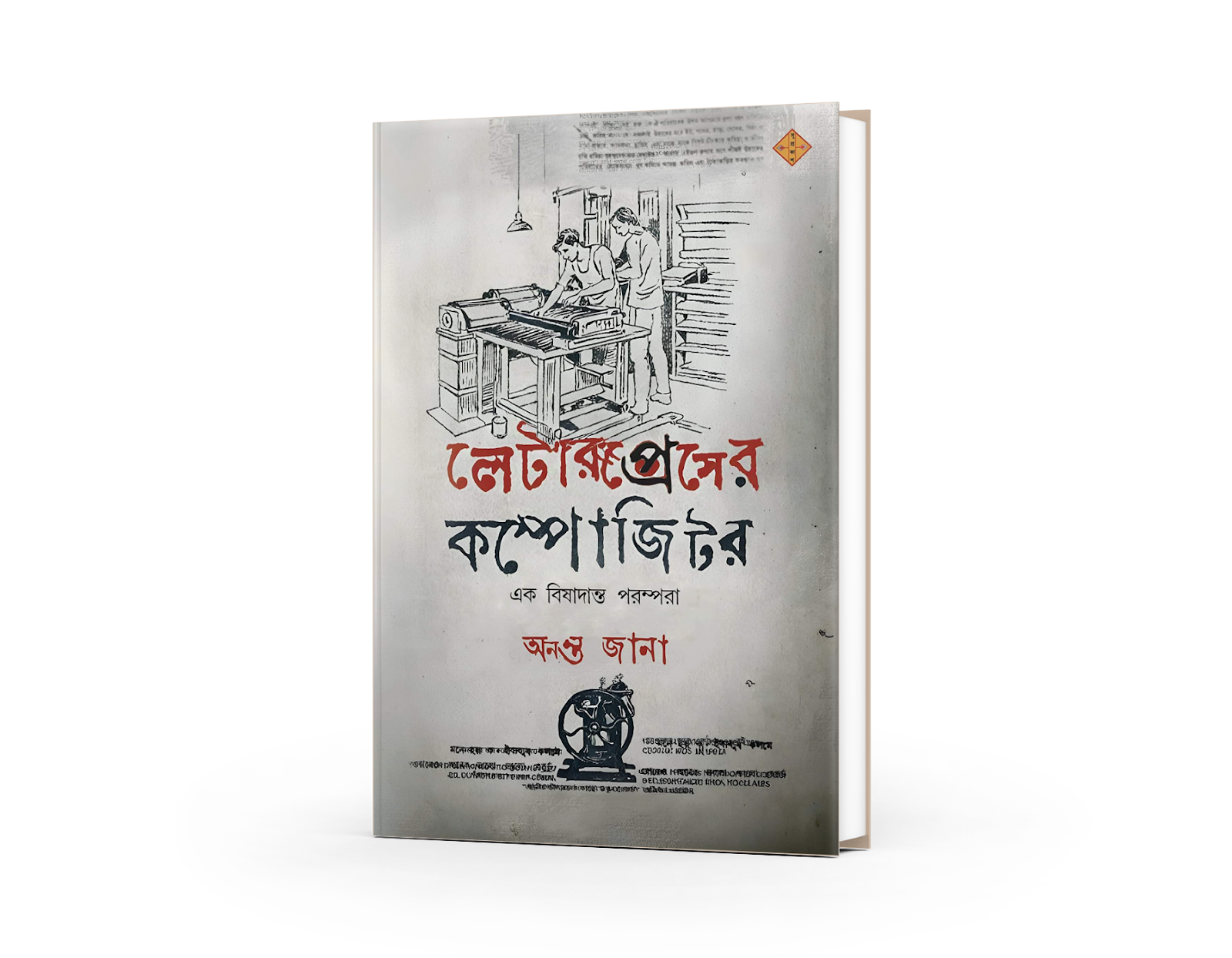

লেটারপ্রেসের কম্পোজিটর : এক বিষাদান্ত পরম্পরা।। অনন্ত জানা।। সুপ্রকাশ।।

কিন্তু উনিশ শতকের শেষের দিকে তো বটেই বিশ শতকের গোড়ার দিকেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কম্পোজিটর কিংবা প্রেসের অন্যান্য স্তরের কর্মীদের রীতিমাফিক মজুরির একটা মোটের ওপর মান্য-মাপকাঠি থাকলেও বেতন-কাঠামোর সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাব ছিল। দক্ষ কম্পোজিটরেরা (যাঁরা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি এবং সুবোধ্য ও আপাত-দুর্বোধ্য সর্বপ্রকার হস্তলিপির পাঠোদ্ধারে সক্ষম, যাঁরা টাইপকে সঠিকভাবে টাইপ-কেসে বিতরণ করতে এবং কম্পোজকালে দ্রুত আহরণ করতে সক্ষম, যাঁরা দ্রুততার সঙ্গে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নাগাড়ে কম্পোজ করে চলতে পারেন, যাঁরা অতি সহজেই টাইপের বিভিন্ন ধরন ও মাপকে চিহ্নিত করতে পারেন, যাঁরা দ্রুততার সঙ্গে এমনভাবে পেজ-মেকাপ করতে পারেন যাতে মেশিনম্যান বা মেশিন-প্রিন্টারের ম্যাটার সেট করতে কোনো অসুবিধা হয় না, যাঁরা উদ্দিষ্ট ভাষার বানান ও বাক্যবন্ধের মান্যতা-সম্পর্কে সচেতন, স্বল্প-ব্যবহৃত শব্দাবলী এবং অক্ষরের সঙ্গেও যাঁরা পরিচিত, যাঁরা প্রুফ-রিডারদের ব্যবহৃত চিহ্নাবলী, কৌশল ইত্যাদি-সম্পর্কে ওয়াকিবহাল... ইত্যাদি ইত্যাদি) দক্ষতার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য শিল্প-শ্রমিকদের থেকে বেশি উপার্জন করতে সক্ষম হলেও তাদের বেতনের সঙ্গতিপূর্ণ স্থায়ী রূপ ছিল না। বহুক্ষেত্রে তাদেরও এক-অর্থে কাজের পরিমাণ-অনুযায়ী মজুরি প্রদান করা হতো—কাজের বরাত বেশি থাকলে বেশি, কম থাকলে কম মজুরি। এই বেশির অর্থ হলো অতিরিক্ত সময়ের কাজ বা ওভারটাইম। কাজের ওই পরিবেশে এবং সিসার বিষরাজ্যে সুনির্দিষ্ট সময়ের পরেও কাজ করাটা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে কতটা কষ্টসাধ্য ছিল তা সহজেই অনুমেয়। দক্ষ কম্পোজিটরদের একাংশ বরাবরই পিস-রেটে কিংবা পেজ-কম্পোজের পরিমাণ-অনুযায়ী কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন। কেননা তাতে কিঞ্চিৎ স্বাধীনভাবে উৎপাদিত পৃষ্ঠা বা ম্যাটারের পরিমাণ-অনুযায়ী মজুরি পাওয়া যেত। এই কাজে কখনও কখনও কিছুটা চুক্তিভিত্তিক মজুরি পাওয়া যেত। এতে দক্ষ ও অতি-দক্ষ কম্পোজিটররা কিছুটা বেশি রোজগারে লাভবান হতেন। যেমন বিজ্ঞাপন, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, বিয়ের কার্ড, অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্র, স্কুল-কলেজের প্রশ্নপত্র, সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হবার পর ভোটার তালিকা—ইত্যাদি কম্পোজের ক্ষেত্রে অতি-দক্ষ কম্পোজিটরদের চাহিদা ছিল—তাঁরা নিজেদের পছন্দ ও চুক্তি অনুযায়ী কর্মস্থান পরিবর্তন করতে পারতেন।

কিন্তু সব মিলিয়ে প্রেস-শ্রমিকদের অবস্থা কোনোকালেই সুখকর ছিল না। কাজ না থাকলে সাধারণ প্রিন্টিং প্রেসের ঠিকা মজুরি বন্ধ হয়ে যেত, নিয়মিত বেতন কমে আসাটাও খুব বিরল ঘটনা ছিল না। ওভারটাইম নামক উদয়াস্ত পরিশ্রমের ক্ষেত্রটিও সংকুচিত হতো—সব ক্ষেত্রে ফলাফল একটাই— উপার্জনে ঘাটতি দেখা দেওয়া। বলাই বাহুল্য উন্নত ও উচ্চ মজুরি, বেতন-কাঠামোর উন্নয়ন, নিয়মিত বেতন-প্রদান, চাকরির নিরাপত্তা, ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবিতে অন্যান্য শিল্পের মতোই প্রিন্টিংপ্রেস শিল্পেও শ্রমিকেরা উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই সংগঠিত হতে থাকে। প্রেস শিল্পে সার্বিক ও বিচ্ছিন্নভাবে ধর্মঘটও হয়।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় ভারত সরকারের প্রেস এবং বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস এই দুটি সরকারি ছাপাখানায় নানান দাবিতে দু-দফার ধর্মঘট। সে-সময় কলকাতায় এই দুটি প্রেসই ছিল কর্মী-সংখ্যার দিক দিয়ে অগ্রগণ্য। এর মধ্যে কম্পোজিটররা সংখ্যা ও প্রভাবে ছিলেন প্রধান শক্তি। ১৯০৫ সালে এই দুই প্রেসে কর্মী সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪৫০ ও ৬৩৭ জন। (সুমিত সরকার : ১৯৭৩)

এই ধর্মঘটে শ্রমিকদের দাবি ছিল কর্মঘণ্টা সুনির্দিষ্ট করা, ওভারটাইম ভাতা বৃদ্ধি, বৈষম্যমূলক মজুরি দূরীকরণ, পরিষেবার শর্তগুলির পরিবর্তন ও তাকে মান্য করা, দেশীয় ও ইউরোপীয় কর্মচারীদের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান, দেশীয় কর্মচারীদের প্রতি ইংরেজ অফিসারদের আধিপত্যবাদী দুর্ব্যবহারের পরিসমাপ্তি, রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন কাজ করার জন্য অতিরিক্ত বেতন দান, শ্রমিকদের ইচ্ছামতো এবং একতরফা জরিমানা করা ও শাস্তি দেওয়া বন্ধ করা, ইচ্ছামতো কর্মীদের পদাবনতি ঘটানোর আদেশ প্রত্যাহার, অসুস্থতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা ইত্যাদি—ইত্যাদি।

'প্রথমদিকে আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই শ্রমবিরোধের একটা মীমাংসা হয়। কিন্তু মীমাংসার পরেই শ্রমিকদের সাত জন নেতা চাকুরি থেকে বরখাস্ত হন এবং তাঁদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ধর্মঘট শুরু হয় এবং বহুসংখ্যক শ্রমিক এই ধর্মঘটে যোগদান করে। ধর্মঘটী শ্রমিকেরা ধর্মঘটের সমর্থনে যে সভাগুলির আয়োজন করেন তাতে স্বদেশী আন্দোলনের নেতারাও ধর্মঘটকে সমর্থন করে ভাষণ দেন। ফলে ভারত সরকার এই ধর্মঘটকে রাজনৈতিক আখ্যা দিয়ে চরম দমননীতি প্রয়োগ করে।' (সুকোমল সেন: ১৯৭৫) প্রিন্টার্স ইউনিয়ন দ্বারা সংগঠিত এই ধর্মঘট সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির সমর্থন পেয়ে শক্তি অর্জন করেছিল। বস্তুত ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গরদজনিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আবহে সমাজতত্ত্বের নিয়মেই খেটে-খাওয়া মানুষের সংঘবদ্ধতা অমর্ষ-উত্তাপে অভিব্যক্ত হতে থাকে।

কলকাতার প্রিন্টার্স ইউনিয়নই বঙ্গদেশে প্রকৃত-অর্থে শ্রমিক সংগঠনের জন্ম দিয়েছিল এবং এই প্রেস ধর্মঘটই সম্ভবত বাংলার প্রথম সংগঠিত শ্রম আন্দোলন। (সরকার: প্রাগুক্ত গ্রন্থ)

কম্পোজিটরের কাজ নিশ্চিতভাবেই একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম সাক্ষরতার দাবি করে। আবার ছাপাখানার সঙ্গে বরাবরই 'বাঙালি ভদ্রলোক'দের স্বভাব-ঘনিষ্ঠতা থাকায় এবং কম্পোজিটরদের একটা বড়ো অংশ সংবাদপত্রের মালিকানাধীন প্রেসের কর্মী হওয়ায় [বাংলা সরকারের স্টেটমেন্ট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার ১৯০১-০৫-এ কলকাতায় যে-সমস্ত বেসরকারি মালিকানাধীন প্রেসে ৫০ জনের অধিক কর্মী ছিল তাদের ২৬টির মধ্যে অন্তত ৯টি ছিল সংবাদপত্রের মালিকানাধীন (উল্লেখ : সরকার : প্রাগুক্ত গ্রন্থ) এবং এসব সংবাদপত্রের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার কোনো-না-কোনো সম্পর্ক ছিল।]

ফলে কম্পোজিটর ও প্রেসকর্মীদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী নেতাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ খুবই স্বাভাবিক ছিল। এই শ্রেণীর মানুষেরা (শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক) শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অন্য যে কোনও অংশের তুলনায় মুদ্রণকর্মীদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে বেশি সচেতনতা দেখিয়েছিলেন। সেই কারণে ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বরে আন্দোলনের শুরু থেকেই কম্পোজিটররা রাজনৈতিক নেতাদের সাহায্য চেয়েছিলেন বলে মনে হয়।

এই ধর্মঘট তথা শ্রমিক আন্দোলন ইংরেজ কর্তৃপক্ষের দমন-পীড়ন ও নানাবিধ আক্রমণের মুখে অক্টোবর মাসে আরও তীব্র হয়। ১৯০৫ সালের ২১ অক্টোবর এই ধর্মঘট-আন্দোলনের অভিঘাতেই কলকাতায় 'প্রিন্টার্স ও কম্পোজিটরস লীগ' গঠিত হয় 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর পৃষ্ঠপোষণায়।' (সেন প্রাগুক্ত গ্রন্থ) এই প্রসঙ্গটি তথ্যসমৃদ্ধিসহ বিস্তৃত হয়েছে সুমিত সরকারের রচনায়। তিনি জানিয়েছেন যে, ২১ অক্টোবর কলেজ স্কোয়ারের একটি সভায়, ব্যারিস্টার অপূর্বকুমার ঘোষের পরামর্শে 'এ প্রিন্টার্স অ্যান্ড কম্পোজিটরস লীগ' গঠন করা হয়েছিল। ২৭ অক্টোবর উত্তর কলকাতার শিবনারায়ণ দাস লেনে অনুষ্ঠিত কর্মচারীদের যৌথ সভায় এই ইউনিয়নের অনারারি সেক্রেটারি হন অপূর্বকুমার ঘোষ এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ৩০ অক্টোবর এবং ১ ও ৩ নভেম্বর একই স্থানে অনুষ্ঠিত সভায় ঘোষ এবং উপাধ্যায় ছাড়াও, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীও উপস্থিত ছিলেন।

মুদ্রণশিল্পের এই আন্দোলন ও ধর্মঘটকে ঘিরে রাজনৈতিক সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। অন্যদিকে ধর্মঘট দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কায় অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ধর্মঘটী শ্রমিকদের জন্য কলকাতার রাস্তায় গণতহবিল সংগ্রহ অভিযানে মিছিল করা হয়। প্রিন্টার্স ইউনিয়নের এই মিছিল কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট থেকে পাইকপাড়া রাজবাড়ি পর্যন্ত-বিশাল এলাকা পরিক্রমা করে। এই মিছিলে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যায়। কেউ আন্দোলনকারীদের খাদ্য ও পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করেন, কেউ নগদ অর্থ প্রদান করেন। মিছিলকারীরা সারাদিনের পরিক্রমায় অভুক্ত ধর্মঘটী শ্রমিকদের জন্য অর্থ ছাড়াও চাল, আলু, সবজি ইত্যাদিও সংগ্রহ করেন।

আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, আমাদের কলকাতার ছাপাখানা ধর্মঘটের অভিঘাতে অন্যন্য শিল্পেও শ্রমিক আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। ঐ বছরেই হাওড়ার বার্ণ কোম্পানির শ্রমিকেরা, ট্রাম কোম্পানির শ্রমিকেরা, কলকাতা কর্পোরেশনের কুলি ও সাফাই কর্মীরা, ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে গার্ডরা ধর্মঘটে সামিল হন-পরের বছর চটকলের শ্রমিকেরাও ধর্মঘট করেন। অর্থাৎ প্রেসশিল্পের শ্রমিকেরা অন্যদের কাছে প্রেরণাদাতা হয়ে ওঠেন।

....................................

লেটারপ্রেসের কম্পোজিটর : এক বিষাদান্ত পরম্পরা

অনন্ত জানা

....................................

প্রচ্ছদ : সৌজন্য চক্রবর্তী

অলংকরণ : সুলিপ্ত মণ্ডল

মুদ্রিত মূল্য : ২৯০ টাকা

সুপ্রকাশ

Comments

Post a Comment